Dolly y el Arca de Noé de los animales clonados

Día 16/05/2013 - 13.10h

Desde ovejas a toros, pasando por cerdos, becerros, ranas, cabras, ratones, monos y hasta gatos domésticos… La lista de animales obtenidos por clonación desde 1952 es enorme

El tema de la clonación vuelve a saltar a la primera plana de los informativos después de que investigadores de la Universidad de Oregon hayan anunciado la obtención, por primera vez en la historia, de células embrionarias humanas por clonación, empleando la misma técnica que dio origen a Dolly hace 16 años. Desde entonces, han sido tantos los animales clonados por la ciencia que casi se podría reconstruir con ellos un Arca de Noé: ovejas, cerdos, toros, becerros, ranas, cabras, ratones, cabras y hasta gatos domésticos.

Antes de que el 5 de julio de 1996 naciera la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de células de otro animal adulto, ya se habían creado en el mundo otros animales por clonación que no alcanzaron la repercusión de la famosa oveja.

El primer animal clonado fue una rana en 1952. Los investigadores Robert Briggs y Thomas J. King extrajeron núcleos de células somáticas de embriones de rana y las insertaron en ovocitos de rana no fertilizados a los que les habían removido el núcleo (enucleados). Estos huevos se desarrollaron dando origen a renacuajos, algunos de los cuales se transformaron luego en ranas. Esta técnica, denominada trasplante o transferencia nuclear, fue el experimento que dio pie a la clonación de organismos multicelulares.

En 1984 le tocó el turno a los corderos, después de que Steen Willadsen fusionara núcleos de células de embriones de ocho células a un ovocito enucleado. Sus exitosos procedimientos fueron utilizados después por otros investigadores como Ian Wilmut para realizar experimentos similares, con los que fueron capaces de lograr la clonación de ovejas, vacas, cerdos, cabras o ratas. Como los terneros que obtuvieron M. Sims y N. L. First mediante la transferencia de núcleos obtenidos de células embrionarias cultivadas.

Dolly, el gran salto

Los investigadores del Instituto Roslin de Edimburgo dieron un gran pasoen la clonación al anunciar la creación de Dolly ocho meses después de su nacimiento: «El objetivo es avanzar en la compresión de enfermedades humanas y de animales», dijo Ian Wilmut, el científico responsable del experimento que revolucionó la ciencia al demostrar que era posible reprogramar el material genético de una célula adulta hasta su estado embrionario, pero que abría también las puertas a inquietantes dudas éticas acerca de la futura clonación de seres humanos.

«No es posible clonar humanos; no hay primates clonados. No entendemos por qué, pero hay algo diferente en el desarrollo inicial de los primates que hace que los actuales procedimientos de clonación no funcionen», aclaró Wilmut. «El caso de Dolly subraya la estupidez de aquellos que quieren legalizar la clonación reproductiva de personas […]. En el caso de los humanos sería escandaloso ir más allá dado el conocimiento que tenemos sobre los efectos a largo plazo de la clonación», aseguró otro de los científicos del equipo que creó a la famosa oveja, el profesorAlan Colman.

Una corta vida para Dolly

Dolly solo vivió seis años y medio. En febrero de 2004, la oveja tuvo que ser sacrificada debido a una enfermedad pulmonar degenerativa, a pesar de que la esperanza de vida de su raza es de 12. Los técnicos de Roslin no pudieron certificar que hubiera una conexión entre su muerte prematura y hecho de que fuera un clon, ya que otras ovejas de la misma manada sufrieron y murieron de la misma enfermedad. Sin embargo, otros científicos han especulado que en el fallecimiento de Dolly pudiera haber un factor agravante en relación a la clonación, y es que el animal tenía una edad genética de seis años, la misma que la oveja de la cual fue clonada.

A pesar del debate sobre los problemas éticos de la clonación y los últimos dolorosos años que vivió Dolly no supusieron ningún freno para esta tendencia. Cuatro clones de esa primera oveja, creadas a mediados de 2007, viven en la actualidad bajo el control de investigadores de la Universidad de Nottingham (Gran Bretaña). Y lo que es más importante, están sanas y no padecen los achaques de su predecesora, mientras participan en proyectos de investigación sobre la longevidad de los animales clonados y su predisposición a padecer distintas enfermedades.

Tras Dolly y sus «hermanas», vinieron, con mayor o menor éxito, un ratón, una cabra, 50 ratones y Tetra, el primer mono completamente clónico. Fue obtenido por un método que producía artificialmente gemelos. Fue el único nacido vivo tras una serie de experimentos realizados en la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón, que partieron de un centenar de embriones, cada uno de los cuales fue dividido artificialmente. Los científicos explicaron que su objetivo era disponer de modelos animales más parecidos al hombre para luchar contra las enfermedades que los ya ubicuos ratones genéticamente idénticos y transgénicos.

Cerdos clónicos

La empresa PPL Therapeutics, dependiente del Instituto Roslin de Edimburgo que creó a Dolly, anunciaba también en marzo de 2000 el nacimiento de Millie, Christa, Alexis, Carrel y Dotcom, los cinco primeros cerdos clónicos del mundo. El quinteto abría la puerta a la futura creación de animales transgénicos con órganos que pudieran ser trasplantados a las personas (xenotrasplante).

Los cinco lechones, que nacieron en perfecto estado, fueron creados utilizando el núcleo de células de una cerda adulta que fue introducido en un óvulo sin núcleo y fusionado luego con éste para facilitar el desarrollo embrionario. La madre de alquiler fue otro ejemplar doméstico, cuyos análisis efectuados poco antes de su presentación oficial demostraron que los recién nacidos eran idénticos a la cerda donante.

«El nacimiento augura una nueva era médica. A partir de ahora podremos trabajar en la modificación genética de cerdos clónicos para usar sus órganos en trasplantes humanos sin que exista rechazo. Una técnica que es, de momento, la única capaz de reducir las listas de espera de pacientes necesitados de corazones, hígados, riñones o pulmones», señaló Ron James, de PPL Therapeutics.

Del toro de lidia a un mamut

A nuestro particular Arca de Noé de la clonación se añadieron después un muflón, varios conejos, un gato doméstico, una mula, un caballo, un ciervo y hasta un toro de lidia en 2010, cuyo nombre fue «Got». Su nacimiento causó una gran expectación, ya que se trataba del primer toro bravo que nacía por clonación. Está «sanísimo, precioso», dijeron los científicos que le ayudaron a venir al mundo en una finca de la provincia de Palencia.

Los experimentos de clonación no parecen tener límite. En 2010, una serie de científicos argentinos lograron clonar una vaca diseñada genéticamente para dar leche con propiedades similares a la humana, a la que llamaron «Rosvita Isa».

Y por si no fuera poco, hace un año que científicos rusos dieron a conocer sus planes de clonar un ejemplar de mamut congelado durante 10.000 años en el territorio de la república siberiana de Yakutia. «Queremos llevar a cabo una clonación somática, al insertar el material genético de un mamut que vivió hace miles de años en las células de una elefanta actual», dijo un portavoz del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de Siberia a la agencia oficial RIA-Nóvosti. La fuente precisó que «las células madre serán trasvasadas al útero de una elefanta que gestará el feto durante 22 meses con el fin de que nazca, esperamos, una cría de mamut viva».

El engaño de la clonación humana de Hwang Woo-suk

Día 16/05/2013 - 10.53h

El científico coreano hizo creer al mundo en 2004 que había conseguido clonar células madre embrionarias por primera vez

No es la primera vez que el mundo recibe asombrado el anuncio de que un grupo de científicos ha conseguido clonar células embrionarias humanas, aunque en la anterior ocasión se trató de uno de los fraudes más impactantes realizados jamás en el mundo de la ciencia. Hace ocho años, Hwang Woo-suk, un investigador coreano licenciado en veterinaria, hizo creer al mundo que había conseguido la primera clonación de células madre de origen humano. Su trabajo fue publicado en Science, una de las más prestigiosas revistas científicas, causó una gran conmoción y el científico fue calificado como un «héroe nacional». Buena parte de la opinión pública recibía el hallazgo con los brazos abiertos, pues suponía una nueva vía para el tratamiento de enfermedades como el parkinson, el alzhéimer o la diabetes.

Durante dos años, Woo-suk prosiguió con su engaño. El gobierno de su país le otorgó millones de dólares para que pudiera seguir con sus investigaciones y le puso al frente del primer banco mundial de células madre.

En 2005 se destapó el fraude. Sus colegas le acusaron de haber utilizado células madre falsas para su famosa investigación. Hwang defendió la autenticidad de su trabajo. «No hay duda de que logramos producir once células madre de embriones humanos clonados de un paciente, y de que poseemos la tecnología para crearlas de nuevo», aseguró. Tachó de «despechados» a los que ponían en cuestión su trabajo.

El gobierno decidió que las investigaciones del doctor debían ser verificadas por un comité científico. Los investigadores, algunos de la misma universidad de Woo-suk, hallaron graves fallos en los procedimientos, pruebas simuladas y datos falsos. Tres laboratorios independientes confirmaron que la mayor parte del material genético utilizado en las clonaciones no coincidía con el ADN del supuesto donante. El comité no tenía duda: Todo era un engaño.

Woo-suk fue expulsado de la Universidad de Seúl y se cerró su laboratorio. Fue condenado a dos años de cárcel en suspensión, lo que supone que no fue a prisión, aunque a cambio debía estar tres años bajo vigilancia de las autoridades. El tribunal suspendió su pena de cárcel al tener en cuenta que, pese a sus artimañas, el caído padre de la ciencia surcoreana es una autoridad en clonación animal en Corea del Sur y que el dinero malversado se destinó a asuntos relacionados con la investigación.

Confesión

El propio científico admitió haber falsificado algunos datos de sus investigaciones. El caso del «doctor clon» provocó tal polvareda que Corea del Sur prohibió la investigación con células madre embrionarias hasta marzo de 2007, cuando el Comité Ético Genético surcoreano levantó el veto con la condición de utilizar solo óvulos descartados de inseminaciones artificiales.

Lo que la comunidad internacional sí ha reconocido a Hwang es laprimera clonación con éxito de un perro en 2005, un galgo afgano llamado «Snuppy». Tras la falsa réplica de las células madres que llevó a su encumbramiento y posterior caída, Hwang retomó la investigación y actualmente trabaja en un laboratorio local, de nuevo en el campo de la clonación, aunque con su reputación ya manchada para siempre

«Esta técnica no se utilizará para crear clones humanos»

RAFAEL IBARRA

Día 16/05/2013 - 17.25h

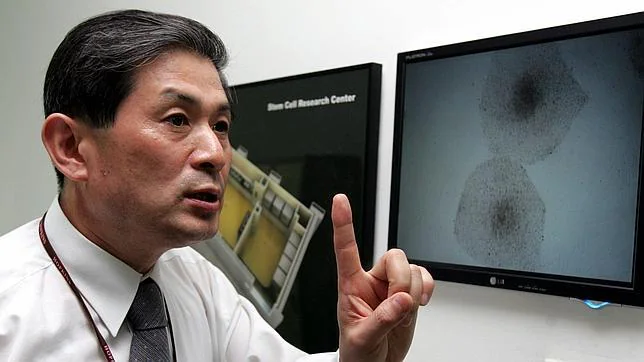

Shoukhrat Mitalipov, autor de la investigación, habla en exclusiva para ABC

-Nuestro laboratorio trabaja en nuevas vías para desarrollar células madre; en este caso hemos obtenido células madre a partir de una célula de la piel obtenida de un paciente. Nosotros lo hemos hecho a partir del núcleo de una célula adulta, que lo hemos transferido al citoplasma de un ovocito. Lo hemos hecho así porque sabemos, gracias a los estudios en animales, que los citoplasmas tienen la capacidad de convertir cualquier tipo de célula en una célula madre. La técnica, denominada transferencia nuclear de células somáticas, la estamos empleando en modelo de monos desde hace años. Durante más de diez años muchos laboratorios del mundo han trabajo con esta técnica con el fin de obtener células madre embrionarias, pero los resultados no han sido satisfactorios. Ahora, nosotros hemos logrado producir células madre y, lo más relevante, hemos aprendido la forma en la que se produce.

-¿Es un proceso muy complejo?

-La técnica es aparentemente muy sencilla, pero comprender cómo el citoplasma es capaz de convertir las células en células madre y cuáles son las condiciones para que esto ocurra, no estaba demasiado claro. Nosotros hemos identificado algunos factores esenciales para que todo lo que ocurra el citoplasma del ovocito se haga correctamente. Gracias a esta información hemos sido capaces de producir células madre embrionarias muy eficientes a partir de células de la piel.

-¿Se podría utilizar para la clonación en humanos?

-Es poco probable; hemos probado esta misma técnica en monos durante años para ver si, además de células madre embrionarias, podría generar embriones. Y los resultados han sido negativos; nunca hemos creado un embrión viable como para producir monos vivos. No parece probable crear un embrión clonado que pudiera ser implantado en el útero de una madre de alquiler y dar lugar a un embarazo. Creemos que hay algo en el proceso de manipulación que hace imposible un embarazo exitoso y, por eso, asumimos que está técnica no podría ser utilizada para producir clones humanos, como probablemente crean algunos. De hecho, nuestro trabajo no se ha hecho con embriones fertilizados, lo que es un tema que genera un gran debate ético.

¿Qué posibles aplicaciones podría tener este hallazgo?

Las células que hemos obtenido se encuentran en una fase muy inicial del desarrollo embrionario, por lo que tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de células capaz de producir cualquier tejido. El objetivo es hacer que estas células se conviertan en neuronas, cardiomiocitos, hepatocitos, o lo que necesite el paciente para producir tejidos y órganos en el laboratorio, que se trasplanten posteriormente al paciente.

¿Alguna enfermedad en particular?

La patología de Párkinson es un buen candidato; la enfermedad está causada por una disfunción de un tipo muy específico de neuronas. En la mayoría de los casos estas neuronas han muerto en su totalidad, y no hay ningún otro tipo de células que puedan desempeñar su función. En el laboratorio podríamos generar estas células y así trasplantarlas a los enfermos para su tratamiento.

La comunidad científica cree que «se abre una puerta peligrosa»

N. RAMIREZ DE CASTRO / E. ARMORA / MADRID/BARCELONA

Día 16/05/2013 - 11.37h

Reacciones a la investigación que ha conseguido reprogramar por primera vez con éxito células de piel humana para convertirlas en células madre embrionarias capaces de transformarse en cualquier otro tipo de célula del cuerpo

La investigación en «Cell» es lo que en ciencia se considera un «breaktrough», uno de esos avances que acaba con lecciones aprendidas y destierra axiomas. La misma técnica que dio origen a la oveja Dolly no tenía éxito en humanos y los investigadores de Oregón ahora lo han conseguido. Se trata de un gran paso que se aplaude desde la comunidad científica porque podría utilizarse para obtener células para trasplante sin rechazo. Pero también con todas las cautelas de una técnica que hace posible la clonación reproductiva, el desarrollo de un clon humano.

Ningún científico serio estaría dispuesto a utilizar esta técnica para permitir el nacimiento de niños clonados, pero la posibilidad está ahí. Felipe Prósper, experto en terapia celular de la Clínica de la Universidad de Navarra reconoce que se ha dado el primer paso para clonar seres humanos. «Con reprogramación celular y células iPS (la técnica que ideó Yamanaka, el nobel de Medicina japonés) ya podemos obtener células para autotrasplante sin problemas éticos. No necesitamos seguir el camino de la Universidad de Oregón. Es cierto que a partir de las iPS también se puede generar un blastocisto y un clon, pero el camino es menos obvio». Prósper defiende el valor científico del trabajo «que probablemente nos ayudará a mejorar la tecnología que facilita la terapia celular», pero insiste en que «abre una puerta peligrosa».

El trabajo de los científicos de Oregón «marca un antes y un después en la historia de la medicina mundial», a juicio de la doctora Anna Veiga, directora del Banco de Líneas Celulares del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona y madre científica del primer bebé probeta de España. Para Veiga, «es la primera constatación de que la técnica que había funcionado hasta ahora en modelos animales también resulta efectiva en humanos».

No hay comentarios:

Publicar un comentario